Aufgabe 13

Aufgabe I:

1 In einem Forschungslabor wird zu Experimentierzwecken

ein Po-210-Präparat (α-Strahler, Halbwertzeit = 138,38

Tage) verwendet.

Die Masse der Stoffportion beträgt mo.

1.1 Berechnen Sie, wie lange mit diesem Präparat

experimentiert werden kann, wenn für die Versuche eine

Mindestmasse von 0,02 . mo nötig ist!

Die Rechengang Muss

klar ersichtlich sein.

1.2 Eine Mischung aus Be-9 und

Po-210 dient als Neutronenquelle.

Formulieren Sie für die

zugrundeliegenden Kernreaktionen die Gleichungen!

1.3

Beschreiben Sie ein Experiment, mit dem man die

Teilchenstrahlung des Po-210-Präparats sichtbar machen kann!

2 Sowohl Propen als auch Methylpropen reagieren im

Dunkeln und bei Raumtemperatur mit Hydrogenbromid

(Bromwasserstoff).

2.1 Formulieren und erläutern Sie die

Schritte der Reaktion mit Propen, die zur Bildung des

Hauptproduktes führen, und benennen Sie dieses!

2.2

Begründen Sie, weshalb Methylpropen rascher reagiert als

Propen!

2.3 Hydrogenbromid soll in Gegenwart von

Chlorid-Ionen mit Propen reagieren.

Geben Sie den Namen

und die Strukturformel des Produktes an, das zusätzlich zu

dem Reaktionsprodukt aus Nummer 2.1 in nennenswertem Umfang

entsteht, und begründen Sie dessen Bildung!

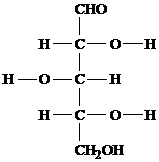

3

Teststreifen für Harnzucker reagieren spezifisch auf

β-D-Glucose mit Grünfärbung. Die Glucose-Moleküle werden

dabei unter dem Einfluss des Enzyms Glucoseoxidase am ersten

C-Atom oxidiert.

3.1 Erläutern Sie mit Hilfe einer

Modellvorstellung die Grundlagen der Substratspezifität

eines Enzyms!

3.2 Saccharoselösung wird mit Salzsäure

gekocht. Die abgekühlte Lösung wird neutralisiert und mit

dem Teststreifen untersucht.

Geben Sie das Testergebnis

an, und erklären Sie es unter Mitverwendung von

Strukturformelgleichungen!

3.3 Das gemäß Nummer 3

entstehende Oxidationsprodukt der Glucose bildet einen

intramolekularen Ester, wobei ein Sechsring ausgebildet

wird.

Zeichnen Sie die Strukturformel dieses Esters!

4 p-Nitroanilin bildet blassgelbe Kristalle; bei Zugabe von

Salzsäure entsteht eine farblose Lösung.

4.1 Erklären Sie

den beschriebenen Farbwechsel unter Mitverwendung von

Strukturformeln!

4.2 Formulieren und benennen Sie die

Einzelschritte der Bildung eines Azofarbstoffes aus Anilin

(Aminobenzol) und p-Nitroanilin! Alle sonst noch benötigten

Reagenzien stehen zur Verfügung.

4.3 Die Azokupplung

ist eine elektrophile aromatische Substitution.

Begründen

Sie den Einfluss der Nitrogruppe im Diazonium-Ion auf die

Geschwindigkeit der Kupplungsreaktion!

Aufgabe II:

1 Der Gehalt an oxidierbaren organischen Schmutzstoffen

im Wasser kann durch den Verbrauch an Kaliumpermanganat

abgeschätzt werden. Hierzu werden 100,0 ml einer

Wasserprobe mit Schwefelsäure und 15,0 ml

Kaliumpermanganatlösung der Konzentration c

(Kaliumpermanganat)

= 0,002 mol/l erhitzt.

Dann

werden 15,0 ml Oxalsäurelösung der Konzentration c

(Oxalsäure)= 0,005 mol/l zugefügt.

Ein Teil der

Oxalsäure wird dabei vom verbliebenen Kaliumpermanganat zu

Kohlenstoffdioxid oxidiert.

Die restliche Menge an

Oxalsäure wird schließlich durch Titration mit

Kaliumpermanganatlösung der Konzentration c

(Kaliumpermanganat) = 0,002 mol/l bestimmt; von der

Kaliumpermanganatlösung werden dabei 5,0 ml verbraucht.

1.1 Formulieren Sie die Gleichung für die Reaktion von

Kaliumpermanganat mit Oxalsäure!

1.2 Berechnen Sie den

Kaliumpermanganatverbrauch der Wasserprobe in Milligramm

Kaliumpermanganat pro Liter Wasser!

Der Gang der

Berechnung Muss klar ersichtlich sein.

2

Carbonylverbindungen können Additionsreaktionen eingehen.

2.1 Formulieren Sie die Summengleichung für die Reaktion von

Trichlorethanal mit Ammoniak!

2.2 Begründen Sie, weshalb

sich die Additionsgeschwindigkeit von Ammoniak in der

Reihenfolge Ethanal, Methanal, Trichlorethanal erhöht!

2.3 Trichlorethansäure, die durch Oxidation von

Trichlorethanal entstehen kann, besitzt einen pKs-Wert von

0,7.

2.3.1 Beschreiben Sie eine experimentelle Methode,

mit der man den pKs-Wert

einer schwachen Säure bestimmen kann!

2.3.2 Ordnen Sie

Ethansäure, Methansäure und Trichlorethansäure nach

steigen-dem pKs-Wert, und begründen Sie die Reihenfolge!

3 Die Moleküle eines synthetischen

Fettes werden durch die Formel C3H5(C16H31O2)3 beschrieben.

3.1 Geben Sie an, welchen Aggregatzustand dieses Fett bei

Zimmertemperatur hat, und begründen Sie Ihre Aussage!

3.2 Das gegebene Fett wird längere Zeit mit Kalilauge

gekocht.

Formulieren Sie die Gleichung für die

eintretende Reaktion!

3.3 Die Verseifungszahl gibt die

Masse Kaliumhydroxid in Milligramm an, die zur Hydrolyse von

1 g Fett benötigt wird.

Erläutern Sie, worauf der

Unterschied in den Verseifungszahlen von Kokosfett

(Verseifungszahl ca. 250) und Rinderfett (Verseifungszahl

ca. 190) zurückzuführen ist!

4 Das beim biologischen

Fettabbau entstehende Glycerin wird zu Glycerinaldehyd

oxidiert.

4.1 Nennen Sie die Hauptabschnitte des

biologischen Abbaus von Glycerinaldehyd zu Kohlenstoffdioxid

und Wasser!

4.2 Erläutern Sie den

Hauptabschnitt des Abbauweges, bei dem am meisten

Adenosintriphosphat entsteht!

Aufgabe III:

1 Harnstoff, ein Endprodukt des Eiweißstoffwechsels beim Menschen, wurde im Jahre 1828 von Friedrich Wöhler erstmals synthetisiert. Die Strukturformel von Harnstoff, dessen Molekül aus Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Sauerstoff- und Stickstoff-Atomen aufgebaut ist, soll ermittelt werden.

1.1 1,60 g

Harnstoff werden vollständig oxidiert. Unter den Produkten

sind 0,96 g Wasser und 1,17 g Kohlenstoffdioxid. In einem

weiteren Analyseschritt, ebenfalls ausgehend von 1,60 g

Harnstoff, wird der Stickstoffanteil in 0,91 g Ammoniak

übergeführt.

Berechnen Sie das Atomzahlenverhältnis im Harnstoffmolekül!

Der

Gang der Berechnung muss klar ersichtlich sein.

1.2 Zur

Bestimmung der molaren Masse wird aus 1,80 g Harnstoff eine

wässrige Lösung mit einem Volumen von 100 ml bereitet. Die

Messung des osmotischen Druckes ergibt bei 293 K einen Wert

von 7,3 * 105 Pa.

Berechnen Sie die molare Masse von Harnstoff, und geben Sie

dessen Summenformel an! Der Gang der Berechnung muss klar

ersichtlich sein.

1.3 Harnstoff ist das Diamid der Kohlensäure.

Leiten Sie aus dieser Angabe und der Summenformel die

Strukturformel von Harnstoff ab!

2 Die Hydrolyse von Harnstoff zu Ammoniak und

Kohlenstoffdioxid wird durch das Enzym Urease katalysiert.

Urease eignet sich besonders gut für Untersuchungen zur

Enzymaktivität, da die Produkte der Harnstoffspaltung

mit Wasser reagieren, wobei Ionen entstehen, die eine Zunahme

der elektrischen Leitfähigkeit der Lösung bedingen.

In

einer Versuchsreihe werden gleiche Volumina unterschiedlich

konzentrierter Harnstofflösungen mit der jeweils gleichen

Stoffmenge Urease vermischt. Nach jeweils gleicher

Versuchsdauer wird die Leitfähigkeit jeder Lösung bestimmt

und in Abhängigkeit von der Harnstoffkonzentration

graphisch dargestellt.

Die

Kurve steigt mit zunehmender Harnstoffkonzentration zunächst

an und fällt nach Erreichen eines Maximums ab.

2.1

Formulieren Sie die Gleichungen für die Hydrolyse von

Harnstoff und die Reaktion der Produkte mit Wasser!

2.2

Erklären Sie unter Verwendung von Fachbegriffen den

beschriebenen Kurvenverlauf!

2.3 Mit

einer Harnstofflösung bestimmter Konzentration wird die

Wirkung des Enzyms Urease in Abhängigkeit von der Temperatur

ermittelt.

Tragen Sie in einem Diagramm den Substratumsatz pro

Zeiteinheit (Umsatzrate) gegen die Temperatur auf, und

erklären Sie den Verlauf dieses Graphen!

3 Aminosäuren, die Bausteine der Proteine, existieren

auf der Erde seit drei Milliarden Jahren und wurden auch in

Meteoriten nachgewiesen.

3.1 Eine

stark angesäuerte, konzentrierte wässrige Lösung der

Aminosäure Tyrosin wird langsam stark alkalisch gemacht.

3.1.1 Schildern Sie die

Beobachtungen bei diesem Versuch, und erklären Sie die

beobachteten Phänomene!

3.1.2 Für Tyrosin gilt: pKs (– COOH) = 2,20;

pKs (– NH3+) = 9,11; pKs(– OH) = 10,07.

Leiten Sie aus den gegebenen pKs-Werten die

Reihenfolge der Protolysen ab, und formulieren Sie die

zugehörigen Reaktionsgleichungen!

3.2 Aus den

drei Aminosäuren

Glycin (Aminoethansäure; Symbol:

Gly),

Alanin (2-Aminopropansäure; Symbol;

Ala) und

Valin (2-Amino-3-methylbutansäure;

Symbol: Val)

wird das Tripeptid Gly-Ala-Val

aufgebaut.

3.2.1 Stellen Sie die

Strukturformel für das unter Nummer 3.2 genannte Tripeptid

auf, und heben Sie darin mit Farbe die Bestandteile der

Peptidbindungen hervor!

3.2.2 Erläutern Sie unter

Mitverwendung einer Skizze die Raumstruktur und die

Bindungsverhältnisse in der Peptidgruppe!

4 Die Xanthoproteinreaktion von Eiweißstoffen mit

konzentrierter Salpetersäure tritt ein, wenn in diesen

aromatische Aminosäuren, z. B. Tyrosin, gebunden sind.

Hierbei erfolgt eine Nitrierung des aromatischen

Ringsystems.

Stellen Sie den Mechanismus der Nitrierung von Phenol

unter Mitverwendung von Strukturformelgleichungen bis zu

den bevorzugten Monosubstitutionsprodukten dar!

Aufgabe IV:

1 Chromat ist ein Umweltgift, das auch den menschlichen

Organismus stark schädigt. Deshalb ist seine quantitative

Bestimmung sehr wichtig; diese erfolgt (vereinfacht) in

folgenden Schritten:

50,0 ml der chromathaltigen Lösung werden mit Schwefelsäure

angesäuert. Dabei geht das Chromat (CrO42–,

gelb) in Dichromat (Cr2O72–,

orange) über. Die erhaltene Dichromatlösung wird mit einem

Überschuss Kaliumiodid versetzt. In einer Redoxreaktion

werden Chrom (III)-Ionen (grün) und Iod gebildet. Das

freigesetzte Iod wird maßanalytisch mit

Natriumthiosulfatlösung der Konzentration c

(Natriumthiosulfat) = 0,1 mol/l bestimmt. Von der Maßlösung

werden bis zum Äquivalenzpunkt 15,0 ml verbraucht.

1.1 Stellen

Sie für die drei beschriebenen Reaktionen die

Ionengleichungen auf!

1.2

Berechnen Sie die Stoffmengenkonzentration der Chromat-Ionen

in der Lösung! Der Gang der Berechnung muss klar ersichtlich

sein.

2 Dichromat kann in der analytischen Chemie auch bei

der Identifizierung organischer Verbindungen herangezogen

werden. In einer Verbindung liegt das Atomzahlenverhältnis

N(C) : N(H) : N(O) = 1 : 2 : 1 vor; die molare Masse dieses

Stoffes beträgt 90 g/mol. Untersuchungen zur

Strukturermittlung liefern folgende Ergebnisse:

– nach Reaktion mit schwefelsaurer

Kaliumdichromatlösung Grünfärbung,

– positiver Verlauf der Iodoformprobe und

– Rotfärbung von Lackmuslösung.

2.1

Erläutern Sie, welche Schlüsse auf die Molekülstruktur aus

obigen Angaben gezogen werden können, und zeichnen Sie

mögliche Strukturformeln!

2.2

Beschreiben Sie ein physikalisches Verfahren, mit dem man

die unter Nummer 2.1 gesuchten Verbindungen unterscheiden

kann!

3 Der in Vorderasien heimische Strauch Astragalus gummifer scheidet bei Verletzung eine zähflüssige Masse aus, die als Tragant u. a. zum Verdicken von Speiseeis verwendet wird. Tragant ist ein Gemisch aus zwei Polysacchariden. Als monomerer Baustein lässt sich die D-Xylose nachweisen

3.1

Legen Sie dar, welche Informationen die Symbole D und (+)

enthalten!

Formulieren Sie die Fischer-Projektionsformel

der L-Xylose!

3.2

Zeichnen Sie eine Strukturformel der α-D-(+)-Xylose

in der Sechsringform (als Xylopyranose)!

3.3 Wird

die frisch bereitete wässrige Lösung von α-D-(+)-Xylose

im Polarimeter untersucht, so beobachtet man eine Änderung

des Drehwinkels.

Benennen und erklären Sie diese Erscheinung!!

3.4 Mit

D-Xylose verläuft die Silberspiegelprobe positiv.

Beschreiben Sie die

Durchführung dieser Nachweisreaktion, und

formulieren Sie die Redoxgleichung!

3.5

D-Xylose ist auch Bestandteil des Polysaccharids Xylan, das

neben der Cellulose als Gerüststoff in der pflanzlichen

Zellwand vorkommt.

In

Xylan sind D-Xylopyranose-Reste β-(1 - 4)-glykosidisch

miteinander verknüpft.

Zeichnen Sie einen charakteristischen

Strukturformelausschnitt von Xylan!

4Kautschuk wird aus dem Milchsaft verschiedener

tropischer Bäume gewonnen. Er hat als Rohstoff für Gummi

große wirtschaftliche Bedeutung (Vulkanisation) und diente

als Vorbild für die Entwicklung von Synthese-Kautschuk.

4.1 Geben

Sie für den Naturkautschuk und für das Vulkanisationsprodukt

Gummi jeweils einen charakteristischen

Strukturformelausschnitt an!

4.2

Vergleichen Sie die mechanischen Eigenschaften von

Naturkautschuk und Gummi, und begründen Sie die

Unterschiede!

4.3 Durch

Polymerisation von 2-Chlor-1,3-butadien entsteht der

synthetische Kautschuk Neopren.

Stellen Sie einen Mechanismus für diese Polyreaktion

mit Strukturformeln dar!

Lösung(BY93